映画『ブゴニア』基本データ

- 原題:Bugonia

- 監督:ヨルゴス・ランティモス

- 脚本:ウィル・トレイシー

- 主要キャスト:

- エマ・ストーン(ミシェル・フラー)

- ジェシー・プレモンス(テディ)

- エイダン・デルビス(ドン)

- アリシア・シルヴァーストーン(サンディ) ほか

- 公開日:2026年2月13日(日本)

- 上映時間:118分

- ジャンル:SF、ブラックコメディ、スリラー

- 視聴方法(2026年2月現在):

- 全国の劇場で公開中

この記事でわかること

- ヨルゴス・ランティモス最新作『ブゴニア』のあらすじと、鑑賞時の「……なんだこれは?」という衝撃の正体

- 『女王陛下のお気に入り』から続く「支配する/される」関係の極地

- 「多様性」という言葉が孕む皮肉と、宇宙人(他者)との対話不可能性

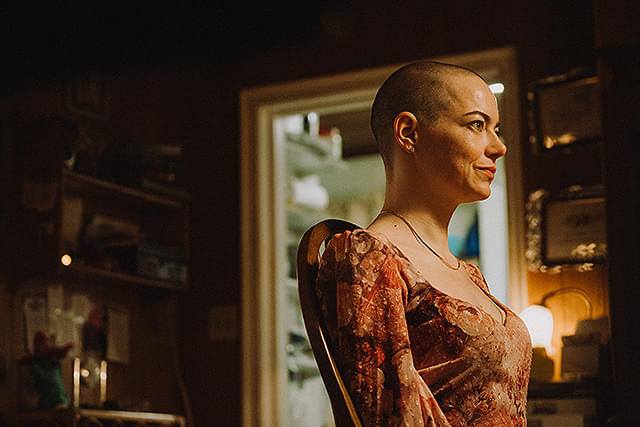

- エマ・ストーンのスキンヘッド姿が象徴する「剥奪」と「超越」の美しさ

- タイトル『ブゴニア』に込められた「腐敗と再生」の神話的意味

- 今年のアカデミー賞有力候補とされる理由と、観るべき人の特徴

はじめに

『ねことシネマ』へようこそ! 映画館の暗闇で、理解の範疇を越えた“異物”を目撃してしまったとき、皆さんはどうやって心を落ち着かせますか?

今回ご紹介するのは、2026年2月13日に日本公開されたヨルゴス・ランティモス監督の最新作『ブゴニア(原題:Bugonia)』です。 『女王陛下のお気に入り』や『哀れなるものたち』で世界中の映画ファンを虜にし、今や「新作が出るたびに事件になる」と言っても過言ではないランティモス監督。今回も並々ならぬ期待を胸に劇場へ足を運びました。 今年度のアカデミー賞でも「ワン・バトル・アフター・アナザー」や「罪人たち」と並ぶ有力候補と目されている本作。シネフィルならずとも見逃せない一本であることは間違いありません。

鑑賞後の率直な第一声は、「……なんだこれは?」。 決してネガティブな意味ではありません。ただただ、圧倒的な質量で殴られたような、頭の整理が追いつかない感覚。これまでの常識や倫理観が足元から揺らぎ、不快なのに目が離せない、怖いのに美しい。そんな矛盾した感情が渦巻く作品でした。

本作は、これまでのランティモス作品の中でも特に「考察の余地」が広大に用意されています。そして同時に、現代社会が抱える「分断」や「不寛容」といった病理に、鋭利なメスを入れるような批評性も秘めています。 今回は、そんな『ブゴニア』がなぜ「今年のベスト級」になり得るのか、その魅力と衝撃を、ネタバレありの考察を交えながらじっくりと紐解いていきたいと思います。 もし、「難しそうだけど気になる」「観たけどモヤモヤしている」という方がいらっしゃれば、ぜひ最後までお付き合いください。

もちろん、これから綴るのは正解のない本作に対する、私個人の勝手な解釈に過ぎません。「そんな見方もあるのか」くらいの軽い気持ちで、お付き合いいただければ幸いです。

あらすじ

物語の幕開けは、世界的に有名な製薬会社のカリスマ女性CEO、ミシェル・フラー(エマ・ストーン)の誘拐事件から始まります。 彼女を誘拐したのは、社会の片隅でひっそりと暮らす二人の男、テディ(ジェシー・プレモンス)と、その従兄弟であるドン(エイダン・デルビス)。彼らは金銭目的の誘拐犯ではありません。テディは、ある強烈な「真実」を信じていました。 「ミシェル・フラーは人間ではない。地球を侵略し、滅ぼそうとしているアンドロメダ星人だ」と。

テディにとって、これは妄想ではなく、世界の危機を救うための正義の戦いでした。彼は、ミシェルが経営する製薬会社の薬害によって母親が植物状態になったこと、そして彼が愛するミツバチたちが謎の大量死(蜂群崩壊症候群)を遂げていることの元凶が、彼女にあると確信していたのです。 人里離れた森の奥にある一軒家の地下室に監禁されたミシェル。テディたちは彼女に対し、「地球侵略を中止しろ」「地球から手を引け」という、あまりにも荒唐無稽な要求を突きつけます。

当然ながらミシェルは、彼らの要求を一蹴。「私は人間だ」「あなたたちは狂っている」と必死に説得し、あるいは「企業の論理」や「多様性」といった言葉を駆使して言いくるめようとします。しかし、テディたちの耳に彼女の理屈は届きません。なぜなら、彼らにとって彼女は「人間の皮を被った嘘つきのエイリアン」だからです。 お互いの言語が全く通じない、平行線の対話。膠着する地下室。 やがて、テディがこの「使命」のために自らに課していた驚くべき犠牲や、従順に見えたドンの予期せぬ行動によって、事態は誰も予想しなかった方向へと転がり落ちていきます。

果たしてミシェルは本当にエイリアンなのか、それともテディの妄想が生んだ悲劇の被害者なのか。そして、この狂気の密室劇の果てに待っているのは、地球の救済か、それとも破滅か――。

作品の魅力

ここからは、私が『ブゴニア』を観て震えるほど感動し、そして戦慄したポイントを、いくつかの軸に分けて深掘りしていきます。

ランティモスが描く「支配」の変奏曲

まず何よりも強く感じたのは、ヨルゴス・ランティモス監督が一貫して描き続けてきた「支配する/される」というテーマが、本作でも極めて鮮烈に、そして新たな形で提示されている点です。 過去作を振り返ってみると、『籠の中の乙女』では父親による家族への歪んだ支配、『ロブスター』では「パートナーを持たねば動物に変えられる」という社会システムの支配、そして『女王陛下のお気に入り』では、権力者である女王が愛憎入り混じる関係性の中で次第に周囲に操られ、支配される側へと転落していく様が描かれてきました。

今回の『ブゴニア』もまた、この系譜に連なる作品です。 冒頭、ミシェルは巨大製薬企業のCEOとして、経済的・社会的に圧倒的な「強者(支配する側)」として登場します。しかし、誘拐された瞬間からその立場は反転。物理的な暴力と監禁という手段によって、社会的弱者であるテディたちに「支配される側」へと突き落とされます。 この「強者と弱者の逆転」は、ある種のカタルシスを伴うスリリングな展開ですが、本作の凄みはそこで終わりません。物語が進むにつれて、単純な「監禁犯vs被害者」という図式が崩れ、誰が誰を支配しているのか、誰が真実を握っているのかが揺らぎ始めます。 そして訪れる衝撃のラスト。ここで描かれる「支配」の形は、これまでの作品とはスケールが違います。個人の関係性を超え、種族、あるいは地球規模での冷徹なヒエラルキーが提示されたとき、私は「ランティモスは、どれだけ舞台が大きくなっても、この残酷な人間関係(あるいは生物関係)の真理から目を逸らさないんだな」と、畏怖にも似た感情を抱きました。

「多様性」の地獄めいた極限解釈

本作でもう一つ、私の心に深く刺さったのが「多様性(Diversity)」という言葉の扱われ方です。 映画の序盤、ミシェルが企業のPR動画らしき撮影で「多様性」という言葉を連呼するシーンがあります。どこか空虚で、マーケティング用語として消費される「多様性」。ミシェル自身もそれを半ば冷笑的に扱っているような描写があり、私はここに監督の強烈な皮肉を感じました。

現代社会において「多様性を認めよう」「他者を理解しよう」というスローガンは正義とされています。しかし本作は、その「他者」の範囲を、「宇宙人」や「陰謀論者」という極限まで拡張してみせます。 テディが信じる「ミシェルはエイリアンだ」という主張。これは私たちから見れば荒唐無稽な妄想ですが、彼にとっては紛れもない「真実」であり、彼の世界そのものです。もし「多様性」が「あらゆる他者の在り方を認めること」だとするなら、私たちはテディのような、到底受け入れがたい論理を持つ人々の「真実」をも認めなければならないのでしょうか?

映画は、この問いに対して残酷な答えを突きつけているように見えました。 ミシェル(知性・科学・企業論理)とテディ(陰謀論・感情・直感)。二人の言葉は、まるで違うOSで動いているかのように噛み合いません。お互いに自分のロジックで相手を「理解」しようと試みますが、その試み自体が、相手を自分の枠組みに押し込める「支配」の一種でしかないのです。 「話せばわかる」なんて甘い希望は、この地下室には存在しません。そこにあるのは、同じ言葉を話しているようで、実際には全く異なる「現実」を見ている人間同士の、絶望的な断絶です。 相手を理解できないとき、人はどうするか。排除するか、支配するか、あるいは無視するか。本作が突きつける「多様性の地獄」は、現代社会の分断そのものを映し出す鏡のようでした。

エマ・ストーンの怪演と「密室」の重力

密室劇である本作の緊張感を支えているのは、間違いなく役者たちの怪演です。 特にエマ・ストーン。彼女の役作りには度肝を抜かれました。劇中、彼女は「アンテナを除去する」という名目で頭髪を剃り上げられ、スキンヘッドになります。眉毛まで剃り落とされたその姿は、女性としての記号やCEOとしての社会的地位をすべて剥ぎ取られた、むき出しの生命体そのもの。 しかし、髪を失ってからの彼女の瞳には、人間離れした凄みが宿ります。恐怖に怯える被害者の顔から、次第にテディたちを見下ろすような、冷徹で超越的な「捕食者」の顔へ。言葉を発さずとも、その視線だけで場の空気を支配してしまう演技力は圧巻でした。

対するジェシー・プレモンス演じるテディも、単なる「狂った犯人」では片付けられない複雑さを持っています。彼は快楽のために犯罪を犯しているのではなく、あくまで「世界を救う」という使命感に突き動かされている。その悲しいほどの真面目さと、静かな狂気。彼が自らに課した「ある制約(化学的去勢)」が明かされたとき、彼の孤独の深さに戦慄せずにはいられませんでした。

また、撮影監督ロビー・ライアンによる映像表現も特筆すべき点です。今回はあえてカメラを固定し、動かさない「静止した画作り」が多用されています。地下室という逃げ場のない空間、硬直したテディの思考、そして膠着する事態。それらが、微動だにしないカメラワークによって視覚的に強調され、観ている私たちまでその場に縛り付けられているような息苦しさを覚えました。

タイトル『ブゴニア』が意味する“腐敗と再生”の美学

タイトルの「ブゴニア(Bugonia)」とは、聞き慣れない言葉ですが、実は古代の農耕儀式に由来する言葉だそうです。古代ギリシャ・ローマでは、「牛の死骸を腐敗させることで、そこからミツバチが自然発生する」と信じられていました。つまり、「死(腐敗)」から「生(蜜蜂)」が生まれるという再生の儀式です。

この知識を持って映画のラストを観ると、物語の景色が一変します。 テディが愛し、失われてしまったミツバチたち。そして、腐敗しきった(とテディが信じる)現代社会。映画の結末で描かれるのは、まさにこの「ブゴニア」の儀式の実践だったのではないでしょうか。 ラストシーンの映像美は、『哀れなるものたち』で見せた極彩色のファンタジーとはまた違う、静謐で残酷な美しさに満ちています。そこにあるのは、人間中心の視点から見れば「絶望」かもしれませんが、地球や生命全体の視点から見れば、ある種の「調和」や「救済」なのかもしれません。 人間がいなくなった世界で、ミツバチたちが飛び交う光景。それは、私たちが普段目を背けている「人間は地球にとって本当に必要なのか?」という問いを、美しくも冷酷に突きつけてきます。

支配から抜け出すための、あまりに絶望的な“解”

最後に、この重苦しい物語の中で、最も私の心をざわつかせたキャラクター、ドン(エイダン・デルビス)について触れさせてください。 テディの従兄弟であり、知的障害を持つ彼は、当初テディの言うことを盲目的に信じて従っている「弱者」として描かれます。しかし、物語の終盤、彼はある決定的な行動に出ます。それは、自ら命を絶つことでした。

ミシェル(企業・論理)とテディ(陰謀論・妄想)。二つの巨大なエゴがぶつかり合い、どちらについても「支配」されるしかない閉塞した状況の中で、ドンは「死」という手段でしかその構造から降りることができなかったのです。 彼の自殺は、決して英雄的な自己犠牲などではありません。それは、「支配するか、されるか」の二択しか用意されていないこの世界に対する、最も静かで、最も強烈な拒絶のように見えました。

もし、私たちがこの息詰まるような分断社会から抜け出す道を探したとき、この映画が提示する答えの一つが「死」だとしたら――これほど救いのない、恐ろしいメッセージがあるでしょうか。 ドンの選択は、この映画が単なるブラックコメディではなく、逃げ場のない現代の絶望を映し出した鏡であることを、残酷なまでに証明しています。

まとめ

映画『ブゴニア』は、ヨルゴス・ランティモス監督の集大成とも言える傑作であり、同時に観る者の倫理観を激しく揺さぶる劇薬のような作品です。 「支配」と「多様性」という現代的なテーマを、ブラックユーモアと残酷な神話的構造で描き切った本作。鑑賞後は、きっと誰かと語り合いたくなるはずです(もっとも、その相手と言葉が通じる保証はありませんが……)。

- どんな気分で観る?:軽い気持ちで観ると火傷します。じっくりと思考の迷路に迷い込みたい、体力のある夜に。

- 向いている人:ランティモス作品のファン、『ミッドサマー』のような「明るい絶望」が好きな人、考察好きな人。

- 余韻:美しさと居心地の悪さが同居する、長く尾を引くザワザワ感。

今年の映画ベスト級、あるいはアカデミー賞の台風の目になることは間違いありません。ぜひ劇場の大スクリーンと音響で、この「極限の対話」を目撃してください。

- IMDb『ブゴニア』

キャストやスタッフの詳しい情報、ユーザーからの評価やレビューなどが充実しています。英語サイトですが、作品の撮影秘話やTrivia(トリビア)も多く、さらに深く知りたい方にはおすすめです。