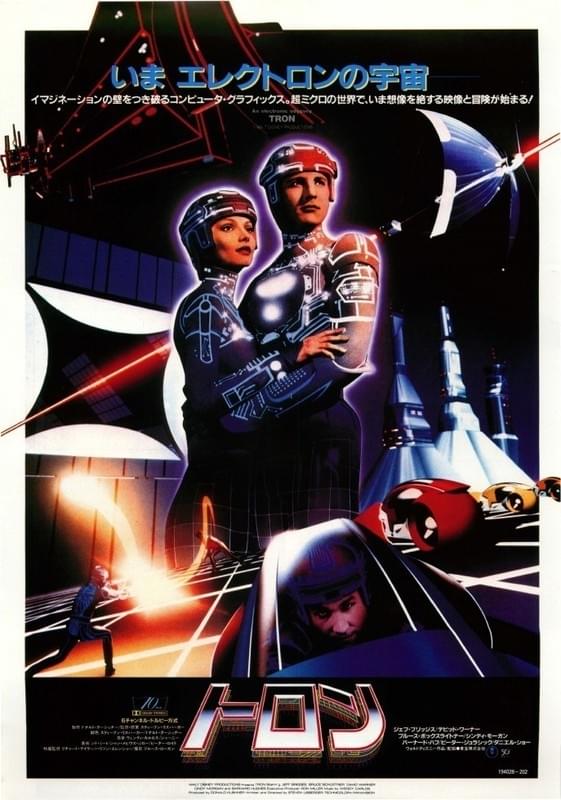

映画『トロン』(1982年)基本データ

- タイトル: トロン (TRON)

- 公開年: 1982年(米国)、日本では1982年10月9日公開

- 監督: スティーブン・リズバーガー

- 出演:

- ジェフ・ブリッジス(ケヴィン・フリン / クルー)

- ブルース・ボックスライトナー(アラン・ブラッドリー / トロン)

- デヴィッド・ワーナー(エド・ディリンジャー / サーク / マスター・コントロール・プログラムの声)

- シンディ・モーガン(ローラ・ベイリー / ヨーリ) ほか

- 上映時間: 96分

- 主な評価・特記事項:

- 本格的にコンピューターグラフィックス (CG) を長編映画に導入した先駆的作品の一つ。

- アカデミー賞では、当時CG使用が「不正行為」と見なされ、視覚効果賞の候補から除外されたという逸話があります。しかし、その革新性は後年高く評価され、カルト的な人気を博しています。

- 視聴方法:

- 各種配信サービスで配信中、BD・DVD発売中

- 続編・関連作品:

- 『トロン:レガシー』(2010年)

- 『トロン:アレス』(2025年10月10日公開予定)

この記事でわかること

- 映画『トロン』(1982年)のあらすじと、今さら聞けない基本情報

- なぜ『トロン』は「時代を先取りしすぎた」と言われるのか?

- CG黎明期の映像表現と、それが現代に与えた影響

- 『キングダム ハーツ』世代が語る『トロン』との出会い

- 2025年公開の最新作『トロン:アレス』に向けて、オリジナル版を観ておくべき理由

はじめに

こんにちは!当ブログ『ねことシネマ』へようこそ。 今回は、1982年に公開され、その斬新な映像世界で映画史に名を刻んだSF作品『トロン』をご紹介します。実は私、このオリジナル版の『トロン』をこれまで観たことがありませんでした。

きっかけは、2025年10月10日にシリーズ3作目となる待望の新作『トロン:アレス』が公開されるというニュース!「これはオリジナルを押さえておかねば!」と思い立ち、今回初めて鑑賞してみた次第です。

私と同じように、「『トロン』って名前は聞くけど、実はよく知らないんだよね…」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。あるいは、ゲームの『キングダム ハーツ』シリーズで『トロン』の世界に触れたという方も多いかもしれません。

この記事では、そんな『トロン』初心者だった私が、実際にオリジナル版を観て感じた魅力や驚き、そしてちょっぴり「?」となった点などをライトにお伝えしていければと思います。 「CGって今や当たり前だけど、その原点ってどんな感じだったの?」そんな疑問にも触れられるかもしれません。 ぜひ最後までお付き合いくださいね。

あらすじ

物語の舞台は、巨大ハイテク企業エンコム社。若き天才プログラマーだったケヴィン・フリンは、自分が開発したビデオゲームのデータを、同僚のエド・ディリンジャーに盗まれてしまいます。その結果、フリンは会社を追われ、ディリンジャーは社長にまでのし上がります。

数年後、ゲームセンターを経営していたフリンは、エンコム社の不正の証拠を掴むため、元同僚のアランとローラの助けを借りてエンコム社に侵入。しかし、ディリンジャーが作り上げた巨大な人工知能「マスター・コントロール・プログラム(MCP)」の力によって、フリンはレーザーで物質分解され、コンピューターの内部世界へと送り込まれてしまうのです!

デジタルワールドで目覚めたフリンは、プログラムたちが人間と同じように活動し、MCPと、その手先である戦闘プログラム・サークによって支配されていることを知ります。そこでは、プログラム同士が命がけのゲーム(ディスクの投げ合いやライトサイクルでのレース!)を強いられていました。 フリンは、アランが開発した正義感の強い監視プログラム「トロン」と出会い、MCPの支配を打ち破り、元の世界へ帰るための戦いを始めるのですが…。

作品の魅力:時代を先取りしすぎた映像とテーマ

衝撃のビジュアル!CG黎明期の挑戦と「アナログな」温かみ

『トロン』を語る上で絶対に外せないのが、その革新的な映像表現です。 今でこそ映画やゲームでCGが使われるのは当たり前ですが、1982年当時は、本格的にCGを長編映画に導入した作品はほとんどありませんでした。『トロン』はその先駆けとして、観る者に強烈なインパクトを与えたのです。

発光するラインで縁取られたコスチューム、幾何学的なデザインのデジタル空間、そして何と言ってもスピーディーなライトサイクルの疾走感! これらのビジュアルは、その多くが「バックライト・アニメーション」という、実写映像に手作業で光の効果を重ねていくという、気の遠くなるようなアナログな手法と、当時最先端だったCGI(コンピュータ・ジェネレーテッド・イメジャリー)を組み合わせて生み出されたそうです。

調べたところ、CGIのシーンは完成版で15分から20分程度だったそうですが、その制作には1フレームあたり6時間もかかることがあったとか! 使用されたコンピューターのRAMはわずか2MB…今では考えられないような制約の中で、スタッフたちはまさに職人技でこの世界を創造したのですね。 確かに、現代の滑らかなCGに慣れた目で見ると、「ちょっとカクカクしてるな」「背景が暗くて単調かも?」と感じる部分もあります。でも、それが逆に独特のレトロフューチャーな雰囲気や、手作り感のある温かみを生み出していて、私はとても魅力的だと感じました。 1982年当時はコンピューターが「遠く、不吉な抽象物」から「パーソナルな」存在へと変わりつつあった時代。『トロン』は、そんな時代に人間と機械の新しい関係性を視覚化した、まさにエポックメイキングな作品だったと言えるでしょう。

ストーリーはシンプル?でも、そこに込められた深い問いかけ

正直に言うと、ストーリー展開自体は「王道でシンプルだな」というのが最初の感想でした。勧善懲悪で、主人公が仲間と力を合わせて巨悪を倒す、という。 私自身、「え、そんな急にゲームに巻き込まれるの!?」とツッコミを入れたくなるような強引さを感じる場面もありました(笑)。ディズニーが当時の技術力を見せるためのシーンを優先したのかな?という印象も少し受けました。

でも、この映画の本当にすごいところは、そのテーマの先見性だと思うんです。

コンピューターと人間の未来を予見?

作中には、ドキッとするようなセリフがいくつも登場します。 例えば、「コンピューターがいずれは考えるようになる」という言葉に対して、別のキャラクターが「コンピューターが考え始めたら、人間は考えるのをやめるだろう」と返すシーン。これって、まさに現代のAI技術の発展と、それに伴う私たちの生活の変化を予見しているように聞こえませんか?

また、プログラムたちが人間のように感情を持ち、MCPという独裁的なAIによって支配され、自由を求めて戦う姿は、現在の生成AIが社会に大きな変革をもたらしている状況と重ねて見ると、非常に示唆的です。 この映画の制作者たちは、ある種の「預言者」だったのかもしれない…そんなことまで考えてしまいました。

プログラムの擬人化と「シミュレーション仮説」

個人的に特に興味深かったのが、プログラムたちが「ユーザー(人間)」を神のような存在として信じ、彼らによって作られた世界の秩序の中で生きているという設定です。 作中、トロン(プログラム)がディスクをアップデートするために、制作者であるアラン(人間)と通信を試みる印象的なシーンがあります。プログラムたちの顔が、彼らを創造した人間のプログラマーに似ているというのも面白いですよね。

この「作られた世界の住人」という構図を見ていると、ふと「もしかして、私たちが生きているこの世界も、もっと高次元の存在によって作られたシミュレーションだったりして…?」なんて、SF好きなら一度は考えたことがあるであろう「シミュレーション仮説」を連想してしまいました。 リズバーガー監督自身も、本作は個人の「より高次の自己」に到達するためのメタファーであると語っているそうで、そう考えると、このシンプルな物語の奥に、とても哲学的な問いかけが隠されているように感じられます。

私と『トロン』の出会い:『キングダム ハーツII』の思い出

ここで少し私個人の話をさせてください。 私が『トロン』という作品名を初めて知ったのは、何を隠そう、スクウェア・エニックスの大人気ゲーム『キングダム ハーツII』でした。

『キングダム ハーツII』には、「スペースパラノイド」というワールドが登場します。賢者アンセムの研究室にあるコンピューターから、主人公のソラたちがデジタル世界に吸い込まれてしまう…という展開で、そこでトロンと共闘するんですよね! 当時、あの独特な世界のビジュアルと、疾走感あふれるライトサイクルのミニゲームに夢中になったのを覚えています。 (ちなみに、その後発売された『キングダム ハーツ 3D [ドリーム ドロップ ディスタンス]』では、『トロン:レガシー』のワールドも登場しましたね!)

おそらく私と同世代の方の中には、『キングダム ハーツ』を通じて『トロン』を知った、という方も少なくないのではないでしょうか。ゲームで断片的に触れた世界観が、まさかこんなにも深い背景を持っていたとは…と、今回オリジナル映画を観て改めて感動しました。 そして、その『キングダム ハーツ』での出会いがあったからこそ、2010年公開の『トロン:レガシー』も(内容はあまり覚えていませんでしたが…汗)過去に観ていたし、今回『トロン:アレス』の公開を機に、オリジナル版を観てみようという気持ちになったのだと思います。

まとめ:時代を超えて問いかける、「見るべき」一本

アカデミー賞からは評価されなかったものの、その後の映画、アニメ、ゲーム、デジタルカルチャー全般に計り知れない影響を与えた『トロン』。 確かに、公開当時はその革新性が理解されにくく、興行成績もディズニーの期待には届かなかったようです。時代を先取りしすぎた、まさに「早すぎた傑作」だったのかもしれません。ディズニーが大衆向けに作った作品としては、大きな誤算だった可能性も…。

でも、だからこそ、です。 コンピューターやAIが日常に溶け込んでいる今この時代に観るからこそ、響くものがある映画だと、私は強く感じました。

個人的な評価を正直に言うと、ストーリーの面白さという点では「まあまあかな…」というのが本音です。でも、そんなことは些細な問題に思えるほど、「1982年にこれを作ったのか!」「この発想と技術力は、作った人たち相当ヘンタイだ…!(もちろん、最大限の褒め言葉です!)」という驚きと感嘆が勝りました。

このオリジナル版『トロン』があったからこそ、28年後に『トロン:レガシー』が作られ、そしてさらに15年を経て、2025年に『トロン:アレス』が誕生する。この長い年月は、コンピューター技術の進歩の歴史そのものと重なるように思えます。技術が進歩するたびに、『トロン』というエンターテインメントもまた、新たな姿を見せてくれるのかもしれません。

最新作『トロン:アレス』の予告編を初めて見たとき、正直、内容はまだよく分かりませんでした(笑)。でも、あのビジュアル…! やはりワクワクさせられます。生成AIがこれだけ浸透した現代で、今度はどんな「コンピューターの世界」を見せてくれるのか、そしてどんなメッセージを投げかけてくるのか、期待は高まるばかりです。

1982年の人々が夢見たコンピューターの世界と、現代の私たちが作り出すコンピューターの世界。 その両方を知ることで、未来への視点もまた少し変わってくるかもしれません。

皆さんは、『トロン』を観て何を感じるでしょうか? 上映時間は96分と比較的コンパクトですし、ストーリーもシンプルなので、肩肘張らずに「当時の最先端ってこんな感じだったんだ~」と楽しむのが良いと思います。 2025年10月10日公開の『トロン:アレス』に備えて、この機会にぜひオリジナル版『トロン』の世界に飛び込んでみてはいかがでしょうか? きっと、新しい発見があるはずです。

- あの独特な光るスーツのデザイン、今見てもなんだか新鮮に感じちゃうんです。

- ストーリーはシンプルなので、頭空っぽで見れます。

- これ見ると、CGってこういうところから始まったんだなぁって、ちょっと感慨深いものがあります。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 もし『トロン』をご覧になった際の感想や、「私は『キングダム ハーツ』のここが好きだった!」なんてエピソードがあれば、ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。

それでは、また次回の『ねことシネマ』でお会いしましょう!

- IMDb『トロン:オリジナル』

キャストやスタッフの詳しい情報、ユーザーからの評価やレビューなどが充実しています。英語サイトですが、作品の撮影秘話やTrivia(トリビア)も多く、さらに深く知りたい方にはおすすめです。