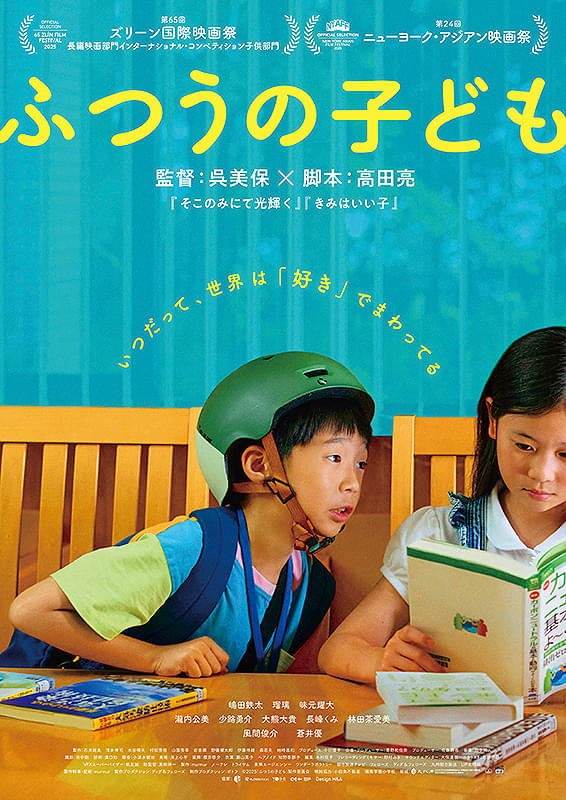

映画『ふつうの子ども』基本データ

- タイトル: ふつうの子ども

- 公開年: 2025年

- 監督: 呉美保

- 脚本: 髙田亮

- 主要キャスト:

- 嶋田鉄太(上田唯士)

- 瑠璃(三宅心愛)

- 味元耀大(橋本陽斗)

- 蒼井優(上田唯士の母)

- 瀧内公美(三宅心愛の母)

- 風間俊介(先生) ほか

- 上映時間: 96分

- 視聴方法(2025年9月現在):

- 全国の劇場で公開中

この記事でわかること

- 映画好きの間で傑作と話題の『ふつうの子ども』のあらすじと基本情報

- 筆者が偶然この映画と出会い、「とんでもない傑作だ」と感じた個人的な体験談

- 主演・嶋田鉄太くんの「演技にみえない」凄まじいリアリティの秘密

- 「普通とは何か?」を観る者に問いかける、皮肉的で深遠なテーマの考察

- 子どもの視点を“体験”させる、監督の巧みなカメラワークと音響設計のこだわり

はじめに

こんにちは。当ブログ『ねことシネマ』へようこそ。

今回は、2025年9月5日に公開された呉美保監督の映画『ふつうの子ども』について。鑑賞後の興奮が冷めやらぬうちに、この衝撃をどうしても伝えたくて筆を執っています。

実はこの作品、全くの偶然で鑑賞することになりました。先日9月27日の土曜日、私はとある試験を受けに行っていまして。幸いにもその場で結果がわかる試験で、無事合格。高揚した気分のまま、「せっかくだし、何か映画でも観て帰ろう!」と思い立ったのです。

会場の隣にあったミニシアターの上映スケジュールを確認すると、ちょうど良い時間にこの『ふつうの子ども』が上映されていました。映画好きの間で非常に高く評価されていることは知っていましたが、積極的に観る予定はなく、事前情報はほぼゼロ。鑑賞直前にスマートフォンであらすじを調べたくらいの、ほとんど飛び込みのような鑑賞でした。

…しかし、これが、とんでもない傑作との、運命的な出会いとなったのです。

物語の核心に触れる部分も多いため、今回の記事は【ネタバレあり】でお届けします。一見すると微笑ましい子どもたちの物語に見えて、観終わった後には心に確かな爪痕を残していく…そんな不思議な魅力を持つ本作について、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。

あらすじ

※以下、ネタバレを含む可能性がありますのでご注意ください。

10歳の小学4年生、上田唯志(うえだゆいし)は、両親との3人家族で、お腹が空いたらご飯を食べる、ごく普通の男の子。

最近は同じクラスの三宅心愛(みやけここあ)のことが少し気になっています。環境問題に高い意識を持ち、大人にも物怖じせず意見する心愛に近づこうと奮闘する唯志。しかし、彼女はクラスの「問題児」である橋本陽斗(はしもとはると)に惹かれている様子。

そんな3人が心愛の提案で始めた環境活動は、純粋な思いとは裏腹に、次第に親や学校をも巻き込む大きな騒動へと発展していくのでした。

作品の魅力

鑑賞後の率直な感想は、「どこから語ればいいのか、わからない…」というものでした。

小学生の淡い恋心をきっかけに始まった活動が、少しずつエスカレートしていく。大きなドンデン返しがあるわけではないのに、そのシンプルな筋書きの中に、登場人物それぞれの立場や心情、そして彼らを取り巻く社会的な背景といった、あらゆる要素が複雑に絡み合っているのです。

コメディ色も強く、スクリーンに釘付けにされる一方で、観終わった後には心に何とも言えない「もやもや」が残る。そんな本作の、特に心を揺さぶられた魅力について、掘り下げてみたいと思います。

【衝撃】主演・嶋田鉄太の演技は「演技じゃない」? 天才子役とは違う、リアルさの正体

この映画を観て、まず度肝を抜かれたのが、主人公・唯士を演じた嶋田鉄太くんの存在そのものでした。「これは本当に演技なのだろうか?」――鑑賞中、何度もそう自問自答してしまったのです。

彼の演技は、とにかくリアルそのもの。「これは本当に演技なのだろうか?」と何度も思わされました。

例えば、かつての天才子役として有名な芦田愛菜さんは、与えられた役柄とセリフを完璧にこなす「女優」としての凄みを感じさせます。しかし、嶋田くんの凄さはそれとは全く異質で、どこまでが演技で、どこからが彼の素の部分なのか、その境界線が全く見えないのです。絶えず発する小さなうなり声のような独り言や、ためらいがちな仕草の一つひとつが、「ふつう」の不確かな10歳の少年を完璧に体現していました。

このリアリティこそが、彼の存在なくしてこの映画は成り立たなかっただろうと思わせるほどの説得力を生んでいます。

少し調べてみて驚いたのですが、この奇跡的なリアリティは、実は即興演出の産物ではないというのです。本作は、是枝裕和監督が子役に脚本を渡さずに演出する手法とは対照的に、髙田亮さんによる極めて緻密で詳細な脚本を元に、広範なオーディションとワークショップを経て作り上げられたそうです。

つまり、私たちが目にするドキュメンタリーのような自然さは、偶然生まれたものではなく、監督と子役たちの驚異的な能力によって「構築されたリアリティ」だったのです。この事実を知った時、改めてこの映画の恐ろしさに鳥肌が立ちました。

『ふつうの子ども』というタイトルの深遠な皮肉

この映画を観て、私の頭に最初に浮かんだのは「『普通』って、一体何だろう?」という、シンプルながらも根源的な問いでした。

主人公の唯士が同級生の心愛ちゃんに恋心を抱く。それはごく「普通」のことです。映画の冒頭、公園で子どもたちが虫かごを持ってワラジムシを探すシーンもまた、「普通の光景」に見えます。

しかし、物語が進むにつれて、彼らの純粋に見える世界が、実は周りの大人、特に「親」という存在に大きく影響されている側面が浮かび上がってきます。子どもたちは、大人なしでは生きていけません。彼らの人格や興味の対象も、辿っていけば家庭環境という要因に根差している。そう考えると、彼らは「大人たちに踊らされている」とも言え、純粋な子どもだけの世界など存在しないのではないか、ということに気づかされます。

そう思い至った瞬間、『ふつうの子ども』というタイトルが、刃物のような鋭さをもって胸に突き刺さってくるのです。

本作が環境活動家グレタ・トゥーンベリさんの影響を色濃く受けていることは、劇中で彼女の有名な「2019年国連気候行動サミットでのスピーチ」が引用されることからも明らかです。しかし映画の巧みなところは、若者のアクティビズムそのものを描くのが目的ではなく、それを一種の「形式」として借りながら、仲間を作り、承認を求め、境界線を試すといった、いつの時代も変わらない子ども時代の普遍的な力学を描いている点にあります。

そして、その謎が氷解するのが、クライマックスの三者面談のシーンです。唯士の優しくもどこか受動的な母、心愛のイデオロギー的に硬直した母、そして息子を理解しようとせず、親としての責任を放棄したかのような言動に終始する陽斗の母。この時、子どもたちの奇妙でエスカレートしていく行動のすべてが、それぞれの家庭環境から生まれた必然的な結果だったのだと、観客は理解するのです。

ほのぼのとした日常を描く映画だと思って観ていると、最後には自分たちの社会が持つ偽善を突きつけられ、一種の恐怖心や不安が残る。単なる感動や面白さだけでは終わらない、観る者に深く考えさせる、これぞ「良い映画」だと感じました。

子どもの視点を“体験”させる巧みなカメラワークと音響設計

演出面では、子どもたちの見ている世界を、観客に追体験させるカメラワークと音響が本当に見事でした。

まず印象的だったのは、終始カメラが低い位置に固定されていたことです。これはまさしく、子どもたちの目線の高さをカメラが体現しているからでしょう。スティーブン・スピルバーグ監督の『E.T.』が、主人公エリオットの目線に合わせてカメラを低く構えていたのを思い出しました。

また、ピントの使い方も独特で、自分の興味がある対象にしか集中しない子どもならではの視点を、実に効果的に表現していました。例えば、唯士が作文を読む心愛を見つめるシーン。カメラが唯士の視点に切り替わり、ピントがスッと彼女だけに合うと、周りの世界がボケていく。この「浅い被写界深度」の映像は、恋する少年の視野そのものでした。

さらに調べてみると、本作の音響設計もまた、尋常ではないこだわりで作られていることが分かりました。監督はまず映像を撮影し、その後、子どもたちに台詞や周囲のざわめきを別途再録音させ、それらを幾重にも重ね合わせることで、濃密で混沌とした音の風景を創り出したというのです。監督自身が編集作業を「地獄」と表現するほどの労力をかけたこの手法が、あの教室のリアルな空気感を生んでいたのですね。(参考)

そして、ある事件を境に、それまでの落ち着きのない手持ちカメラが、固定されたショットに切り替わります。この映像言語の変化は、子どもたちの自由な時間が終わり、大人の世界のルールによって裁かれる瞬間が来たことを、痛烈に物語っていました。

まとめ

この映画のすべてを語り尽くすには、私の言葉も経験も、まだあまりに未熟かもしれません。それでも、この「とんでもない傑作に出会ってしまった」という衝動と感動を誰かと分かち合いたくて、夢中でキーボードを叩いています。

『ふつうの子ども』は、決して分かりやすい答えを与えてはくれません。しかし、観る者の心に深く、そして鋭く突き刺さる問いを残していきます。コメディとして大いに笑えるのに、その笑いの奥に潜む深淵を覗き込んでしまい、最後には少しだけ自分が生きる世界が怖くなる。そんな唯一無二の映画体験でした。

簡単には語り尽くせない、しかし間違いなく心に残り続ける一作です。 もしご興味が湧きましたら、ぜひ劇場でご覧ください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。 あなたはこの映画のどんなところが好きですか?あるいは、どんな「もやもや」が残りましたか?ぜひコメントで教えてください!

週末は、この映画で「普通」とは何かをじっくりと考えてみるのはいかがでしょうか。きっと、忘れられない体験になるはずです。