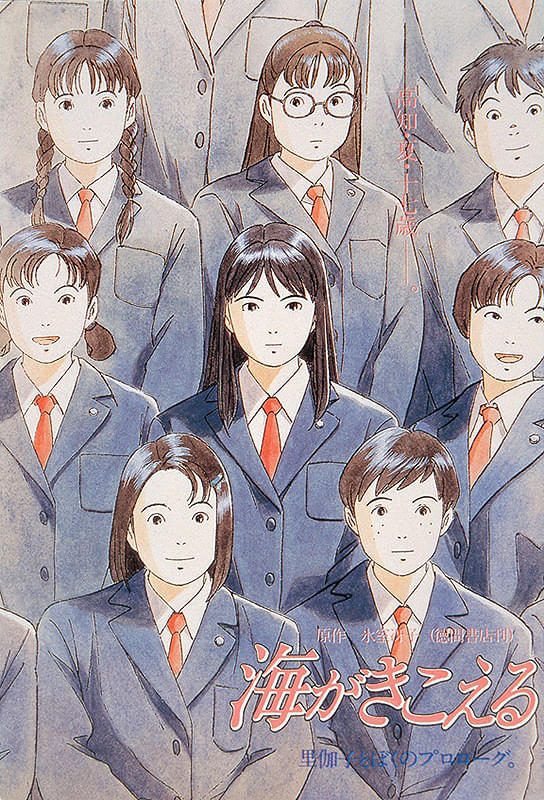

映画『海がきこえる』基本データ

- 監督: 望月智充

- 原作: 氷室冴子(購入はこちら)

- 主要キャスト:

- 飛田展男(杜崎 拓)

- 坂本洋子(武藤 里伽子)

- 関俊彦(松野 豊) ほか

- 公開年: 1993年(テレビ放映)、2025年7月4日より3週間限定リバイバル上映中

- 上映時間: 72分

- 視聴方法(2025年7月現在):

- 全国の一部劇場でリバイバル上映中

- DVD・Blu-ray 発売中

この記事でわかること

- スタジオジブリの「隠れた名作」と評される『海がきこえる』のあらすじと感想(※ネタバレあり)

- なぜ本作が「大人向けのリアルな青春物語」と呼べるのか、その理由

- ヒロイン・里伽子の人間臭い魅力と、主人公・拓が「信頼できない語り手」であるという深い解釈

- 何気ない日常のシーンが、観る者の涙を誘う秘密

- 望月智充監督の独特な演出(固定カメラ)がもたらす効果

- 「シティ・ポップ」ブームとの関連性と、30年経っても色褪せない普遍的なテーマ

はじめに

こんにちは。当ブログ「ねことシネマ」へようこそ。 数ある映画ブログの中から、この記事を見つけてくださって本当に嬉しいです。

今回は、望月智充監督が手がけたスタジオジブリ作品『海がきこえる』について、語っていきたいと思います。

現在、2025年7月4日から3週間限定でリバイバル上映されている本作。スタジオジブリの作品としてタイトルは知っていても、実際に観たことはない、という方も多いのではないでしょうか。何を隠そう、私も今回が初めての鑑賞でした。

というのも、本作は「放送禁止作品」である、という噂を聞いたことがある方もいるかもしれません。確かに本編を観ると、おそらくこのシーンが原因なのだろうな、と推測できる箇所はありました。

少し余談が長くなりましたが、そんな前情報を抱えつつ初めて鑑賞した『海がきこえる』。 この映画、観る人によっては「ヒロインの行動にモヤモヤする…」と感じるかもしれません。それでも、私にとっては鑑賞後しばらく席を立てなくなるほど、心に深く突き刺さる「宝物のような作品」になりました。

この記事では、作品の核心に触れる【ネタバレあり】で、その魅力を存分にお伝えしていきたいと思います。というのも、ネタバレなしではこの映画の奥深さを到底語り尽くせない…と強く感じたからです。もちろん、ここでお話しするのはあくまで私個人の感想と解釈。この映画、観る人によって様々な意見が出てくる、とても懐の深い作品だと思います。

キラキラしただけではない、少しほろ苦い青春の記憶に触れたい方、心に深く残る映画体験を求めている方は、ぜひ最後までお付き合いいただけますと幸いです。

あらすじ

※以下、物語の結末に触れる内容を含みますのでご注意ください。

物語の舞台は、高知県高知市。地元の高校に通う杜崎拓(もりさき たく)の学生生活は、ある一人の転校生の登場によって、静かに変化していきます。

高校2年生の時、東京からやってきた転校生・武藤里伽子(むとう りかこ)。彼女は勉強もスポーツも万能な美しい少女で、瞬く間に学校中の注目の的となります。しかし、里伽子自身はどこか周囲を見下したような態度で、誰にも心を開こうとはしません。

拓の中学以来の親友である松野豊は、そんな里伽子に惹かれていきます。しかし拓にとっての里伽子は、あくまで「親友の片思いの相手」であり、自分とは関係のない存在のはずでした。

ところが、高校3年生のハワイへの修学旅行で、拓は里伽子からお金を貸してほしいと頼まれます。この出来事をきっかけに、拓は彼女が抱える複雑な家庭の事情を知り、二人の距離は少しずつ縮まっていくように見えましたが……。

作品の魅力

ここからは、私が本作を鑑賞して特に心を揺さぶられたポイントや、個人的な解釈について、より深く掘り下げていきたいと思います。

大人にこそ刺さる、地味でリアルな青春物語

まずお伝えしたいのは、本作が他の多くのスタジオジブリ作品とは、全く異なる手触りを持っているということです。

『となりのトトロ』や『天空の城ラピュタ』のようなファンタジー要素は一切なく、宮崎駿監督が描くような、子どもから大人まで楽しめるキラキラとした冒険活劇でもありません。むしろ、他のどんな映画よりも現実的で、少し地味な空気が全体を支配しています。

主人公・拓の回想を主軸に、物語は淡々と進んでいきます。世界を救うような大きなドラマが起こるわけでもなく、「自分が漫画の主人公でもない限り、人生なんてこんなものだよね」という、少し乾いたリアルさが痛いほど胸に刺さるのです。

しかし、個人的にはこの現実味のある空気感こそが、本作にすっかりハマってしまった一番の理由でした。キラキラした青春だけが全てではない。むしろ、思い通りにいかないことや、気まずい沈黙、小さな誤解の積み重ねこそが、私たちの日常の大部分を占めているのかもしれません。そんな誰もが経験したことのあるような、普遍的な日常の断片が、本作には丁寧に描かれています。

人間臭いヒロインと、「記憶の美化」という魔法

この映画を語る上で、ヒロイン・武藤里伽子の存在は欠かせません。 言葉を選ばずに言えば、彼女はかなり自己中心的で、周りを振り回す人物として描かれています。

才色兼備でスポーツ万能。しかし、そのプライドの高さと気難しい性格から、見ているこちらがイライラしてしまうようなシーンも少なくありません。そんな彼女に振り回されながらも、なんだかんだで付き合ってあげる主人公・森崎の懐の深さには、「なんていい男なんだ…」と感心させられるばかりです。

正直、見終わった後に彼女を心から好きでいられる人は、もしかしたら少ないかもしれません。

しかし不思議なことに、物語の結末、大学生になった拓が彼女との日々を振り返る時、あれほど面倒だったはずの出来事が、かけがえのない大切な思い出として、どこか美しく輝いて見えるのです。

学生時代、どんなに嫌なことがあっても、大人になってからふと振り返ると、なぜか笑い話になったり、美しい思い出として記憶されていたりする。この作品は、そうした人間ならではの矛盾や記憶の不思議さを、72分という短い時間の中で見事に描ききっています。

主人公は「信頼できない語り手」? 物語の深層を読む

この「記憶の美化」というテーマについて少し調べてみると、さらに興味深い分析に突き当たりました。それは、この物語の語り手である主人公・杜崎拓自身が、必ずしも真実だけを語っているとは限らない「信頼できない語り手」なのではないか、という視点です。

本作の物語は、全て大学生になった拓の回想によって構成されています。彼のモノローグは、一貫して自身を「傍観者」として位置づけようとします。里伽子のことは親友の松野が好きだったから自分は身を引いていた、彼女との関わりは不本意な義理立ての結果だった、と。

しかし、映画が客観的に映し出す事実は、彼の言葉と少しずつ矛盾していきます。彼は里伽子のためにお金策に奔走し、共に東京へ旅立ち、感情的な衝突さえ経験する。そして物語のクライマックス、彼はついに「ああやっぱり、俺は彼女が好きなんだ」という本心に気づきます。

つまり、彼の語りは、親友の好きな人を気になってしまった罪悪感や、里伽子の気難しい性格に振り回される自分自身への苛立ちから逃れるための、無意識の自己防衛だったのかもしれません。自分は恋愛物語の主人公ではなかったのだと、記憶を少しだけ編集してしまう。この構造は、私たちが自分自身の過去をいかに「創作」し、意味付けしていくかという、記憶と自己の物語そのものを描いているようです。この解釈を知った時、本作の奥深さに改めて鳥肌が立ちました。

「何気ない日常」こそが宝物だと気づかせてくれる演出

私がこの映画で最も心を掴まれ、思わず涙してしまったのは、特別な事件ではない、後から振り返って初めてその輝きに気づくような、青春の断片の描き方でした。

修学旅行先のホテルのロビーでの、当時は何とも思っていなかったかもしれない雑談。里伽子に付き合って東京へ行った際のホテルの一室での、ぎこちなくも忘れがたい一幕。他の物語ならば省略されてしまうかもしれない、けれど、振り返ってみればそれこそが青春そのものだったと言えるような瞬間が、本作では印象的に、そして淡々と描かれます。

なぜ、これらのシーンがこれほどまでに心に響くのか。その秘密は、望月智充監督の独特な演出スタイルにあるようです。 本作では、カメラをほとんど動かさず、固定された視点から登場人物たちの細やかな仕草や表情を捉える「固定カメラ」という手法が多用されています。この演出は、観客をまるで舞台演劇を見つめる観察者のような立場に置きます。

だからこそ、私たちは登場人物の一瞬のためらいや、ふとした視線の動きに、言葉以上の感情を読み取ろうと集中するのです。そして、物語のラストシーン。拓がホームの向こうにいる里伽子を見つけ、彼女のもとへ駆け寄る場面で、それまでほとんど動かなかったカメラが、初めて彼を追って動きます。

この視覚的なルールの逸脱は、拓がもはや「傍観者」ではなく、自らの人生の「主人公」になったことを見事に象徴しています。それまで積み重ねてきた静かな日常の描写があったからこそ、この最後のカメラの動きが、拓の心の解放とシンクロし、私たちの感情を激しく揺さぶるのです。

時代の空気感を閉じ込めた「シティ・ポップ」の響き

そして、この作品の「エモい」と評される雰囲気を決定づけているのが、音楽と音響設計です。

永田茂さんが手がけた劇伴音楽は、軽やかでどこか物憂げな、いわゆる「シティ・ポップ」のテイストを持っています。この音楽が、1990年代初頭という時代の空気感と、青春時代特有の浮遊感やメランコリックな気分を完璧に表現しているのです。

また、本作は環境音が非常に豊かです。蝉の鳴き声、電車の走行音、そしてタイトルにもなっている「海」の波の音。それらが、拓の記憶に刻み込まれた感覚的なディテールとして、私たちの耳にも強く残ります。特に印象的だったのは、拓が松野に殴られた後、全ての環境音が消えるシーン。拓の深い孤立感が、「音の消失」によって痛いほど伝わってきました。

これらの音は、客観的な世界の音というより、拓の記憶を通して濾過された「主観的な音」として響きます。だからこそ私たちは、彼のほろ苦い追憶の旅に、より深く寄り添うことができるのかもしれません。

まとめ

映画『海がきこえる』は、決して万人受けする作品ではないかもしれません。しかし、その静かで抑制の効いた描写の中に、人生の真実と、記憶のほろ苦い美しさが、宝石のように散りばめられています。

鑑賞後、私は様々な感情が渦巻いて、映画館の照明が明るくなっても、しばらく席を立ちたくないほどの深い余韻に浸っていました。

「良い作品」かは断言できない、けれど私にとっては「大好きな作品」になった、と冒頭で書きました。その理由は、この映画が、キラキラした夢物語ではなく、不器用で、格好悪くて、でもどうしようもなく愛おしい「私たちの物語」を描いてくれているからだと感じます。

現在、リバイバル上映は残りわずか。この貴重な機会を逃さず、ぜひ劇場でこの特別な体験を味わってみてはいかがでしょうか。きっとあなたの心の中にも、忘れられない波の音が響くはずです。

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。 あなたはこの映画のどんなところが好きですか? ぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。

それでは、また次回の「ねことシネマ」でお会いしましょう。

- IMDb『海がきこえる』

キャストやスタッフの詳しい情報、ユーザーからの評価やレビューなどが充実しています。英語サイトですが、作品の撮影秘話やTrivia(トリビア)も多く、さらに深く知りたい方にはおすすめです。