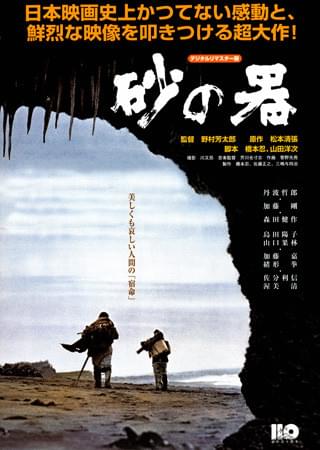

映画『砂の器』基本データ

- 監督: 野村芳太郎

- 原作: 松本清張

- 脚本: 橋本忍、山田洋次

- 音楽: 芥川也寸志(監修)、菅野光亮(作曲)

- 主要キャスト:

- 丹波哲郎(今西栄太郎)

- 加藤剛(和賀英良/本浦秀夫)

- 森田健作(吉村弘)

- 島田陽子(高木理恵子)

- 緒形拳(三木謙一)

- 加藤嘉(本浦千代吉 )

- 公開年: 1974年

- 上映時間: 143分

- 視聴方法(2025年7月現在):

- 「午前10時の映画祭」にて期間限定で劇場上映中

- Amazonプライムビデオ など各種動画配信サービスで配信中

- BD・DVD 発売中

この記事でわかること

- 日本映画の金字塔『砂の器』が、なぜ今なお傑作と語り継がれるのか

- 物語前半の地道な捜査が、ラストの感動を何倍にも増幅させる巧みな構成と伏線

- 物語の悲劇的な核心を理解するために不可欠な、ハンセン病をめぐる歴史的背景

- 小説では不可能な、映像と音楽が一体となった映画史に残るクライマックスの凄み

- 偶然の鑑賞から、忘れられない映画体験となった個人的な感想とエピソード

はじめに

こんにちは。当ブログ『ねことシネマ』へようこそ。 数ある映画ブログの中から、この記事を見つけてくださって本当にありがとうございます。

今回は、野村芳太郎監督が1974年に手掛けた日本映画の金字塔、『砂の器』について語らせてください。

実は、私がこの歴史的な名作を鑑賞したのは、少し消極的な理由からでした。三連休だったにもかかわらず、正直なところ他にピンとくる新作映画が見当たらなくて……。おそらく、ファン待望の『鬼滅の刃 無限城編 第一章』が公開された影響で、多くの作品が公開日をずらしたのかな、と勝手に推測しています。

そんな時、「そういえば『午前十時の映画祭』では今、何を上映しているんだろう?」と調べてみたところ、目に飛び込んできたのが『砂の器』の名前でした。これまで観る機会を逃し続けてきた作品です。これも何かのご縁かもしれないと、劇場へ足を運んだ次第です。

そして、結論から申し上げますと、心の底から「観てよかった」と感じました。 当初の予定には全くなかった鑑賞ですが、むしろ『鬼滅の刃』のおかげでこの名作に出会えたとさえ思っています。日本映画史に輝く傑作、という評価は伊達ではありません。その所以を、身をもって理解できた気がします。

この記事では、作品の核心に触れる【ネタバレあり】で、その魅力を存分に語っていきたいと思います。まだご覧になっていない方はご注意くださいね。

あらすじ

※以下、物語の核心に触れるネタバレを含みます。

物語は、東京・蒲田にある国鉄の操車場で、一人の男性の他殺体が発見されるところから始まります。被害者の顔は激しく損傷しており、身元を特定できる所持品も一切ありません。

警視庁のベテラン刑事・今西(丹波哲郎)と若手刑事・吉村(森田健作)を中心とした捜査本部が設置されますが、捜査は難航を極めます。唯一の手がかりは、被害者が殺害される直前、バーで一緒にいた男との会話から聞き取れた「カメダ」という謎の言葉のみ。まるで映画『市民ケーン』における「バラのつぼみ」のように、この一言が壮大な物語の扉を開く鍵となります。

今西と吉村は、この「カメダ」を手がかりに、地道な聞き込みと足で稼ぐ捜査を日本全国で展開します。その捜査線上にやがて、若くして成功を収めた天才ピアニスト兼作曲家・和賀英良(加藤剛)の存在が、影のように浮かび上がってくるのでした。

作品の魅力

ここからは、本作が単なる刑事ドラマの枠を超え、なぜこれほどまでに私たちの心を揺さぶるのか、その魅力について、私個人の感想と、少し調べてみた客観的な情報を交えながら掘り下げていきたいと思います。

巧みな構成と字幕が生む、没入感の高いミステリー

まず、ミステリー映画としての構成が非常に巧みです。多くの作品が「事件発生→捜査開始」という時系列で進むのに対し、本作は冒頭、すでに今西刑事と吉村刑事が東北で何かを捜査しているシーンから始まります。そして、回想を挟む形で事件の概要が示されるため、観客は「彼らは何を追っているのだろう?」という興味を掻き立てられ、自然と物語の世界に引き込まれてしまいます。

また、特筆すべきは字幕の効果的な使い方です。「何月何日、どこどこにて」といった状況説明から、「今西は○○行きの電車を待っていた」といった状況描写に近いナレーションまで、テンポよく字幕で示すことで、143分という長尺を感じさせないスピーディーな展開を実現しています。映像作品で文字に頼る手法には賛否あるかもしれませんが、本作においては、観客の理解を助け、物語への没入感を高める上で見事に機能していると感じました。

リアリズムの追求:「足で稼ぐ捜査」が物語に与える重み

本作の捜査は、天才的なひらめきに頼るものではありません。主人公の今西刑事は、ひたすら「足で稼ぐ」タイプの昔気質な刑事です。わずかな手がかりを元に全国各地へ赴き、方言の聞き込み、時刻表の確認、地名の洗い出しといった地道な作業を、忍耐強く積み重ねていきます。

この捜査のプロセスを、野村芳太郎監督は意図的にドキュメンタリーのような質感で描いているように感じました。捜査員たちの姿をあえて遠景から捉え、彼らの労働の過酷さを示したり、日付や場所の字幕を多用したりすることで、物語に確かな現実味を与えています。この地道すぎるほどのリアリズムの積み重ねが、強烈な「フリ」になっている。だからこそ、ラストで訪れる感情の爆発…あの悲劇の重みが、逃れようもなく私たちの胸に突き刺さるのです。

物語の悲劇的な核心:知っておくべき「宿命」の歴史的背景

今西刑事たちの地道な捜査によって、やがて犯人・和賀英良の封印された過去が明らかになります。そして、この映画の悲劇性を完全に理解するためには、どうしても避けて通れない歴史的背景があります。それは、和賀の父・本浦千代吉が患っていたハンセン病(かつての「癩病」)に対する、当時の日本社会の深刻な差別です。

本作が作られた1970年代においても、ハンセン病は「業病」などと呼ばれ、激しい差別の対象でした。患者本人だけでなく、その家族までもが地域社会から排除され、結婚や就職もままならないという、想像を絶する状況があったようです。特に、1931年に制定され、なんと1996年まで存続した「らい予防法」は、全ての患者を強制的に社会から隔離することを定めていました。

この歴史的文脈を知ると、和賀英良の犯した殺人の動機が、全く違った様相を帯びてきます。もちろん、殺人は決して許されない。しかし彼の引き金を引いたのは、単なる野心だけではなかった。それは、自らの出自を「汚れ」として扱う社会への、必死の抵抗。血の滲むような努力で手にした現在の地位と尊厳を、理不尽な偏見から守るための、あまりにも悲しく絶望的な自己防衛だったのかもしれません。

鳥肌ものの伏線回収:「歩く」という行為が繋ぐ、捜査と巡礼の道

私が本作を観ていて、最も構成の巧みさに震えたポイントがあります。 それは、前半で描かれる今西刑事の「足で稼ぐ(=歩く)」捜査と、ラストで描かれる和賀親子(本浦親子)の「歩く」放浪の旅が、見事なまでに重なり合い、昇華されていく点です。

捜査シーンでは、刑事のアップからカメラが不意にぐっと引いて、その土地の広大な風景を映し出す「超ロングショット」がたびたび挿入されます。当初は、単に映像の美しさや、旅の長さを表現しているだけだと思っていました。しかし、それらが全て、ラストの回想シーンへの壮大な伏線だったことに気づいた時、その計算され尽くした構成の見事さに鳥肌が立ちました。

今西刑事が捜査のために辿った土地の風景が、そのまま、かつて本浦親子が涙ながらに歩いた巡礼の道のりとして再び映し出される。観客は、刑事の視点と親子の視点を追体験することで、点と点が線として繋がるミステリーとしてのカタルシスと、時を超えて悲劇が共鳴する感情的な揺さぶりの両方を、同時に味わうことになるのです。

映画史に残る圧巻のクライマックス:交響曲「宿命」とモンタージュの魔法

そして、物語は映画史に残る伝説のクライマックスへと突き進みます。 それは、以下の三つの異なる時間と空間が、完璧なモンタージュで織りなされていく、約40分間にわたる映像と音楽の交響曲です。

- 【捜査会議】 今西刑事が、冷静ながらも深い共感を込めた声で、事件の全貌と悲劇的な動機を同僚たちに解き明かす。

- 【演奏会】 和賀英良が、自らの生涯をかけた交響曲「宿命」を、満員の観客の前で全身全霊を込めて指揮・演奏する。

- 【回想】 父・千代吉と幼い秀夫(和賀)が、日本の厳しくも美しい四季の中を、お遍路姿でひたすら放浪する。

このクライマックスの力は、「小説では絶対にできない」、純粋に「映画的」な語り口から生まれています。

和賀の公的な成功の頂点(演奏会)と、彼の私的な完全なる破滅の瞬間(犯行の暴露)が、残酷なまでに同期していく。菅野光亮が作曲したピアノ協奏曲「宿命」が、単なるBGMではなく、和賀の語られざる魂の自叙伝として、父との記憶をなぞるように激しく、そして切なく鳴り響く。そして何より、父・千代吉を演じる加藤嘉の、セリフなき沈黙の演技が、愛と痛みと尊厳をスクリーンに刻みつけるのです。

療養所で今西刑事に息子の写真を見せられた父が、息子を守るために「知らねぇ!俺はこんな男は知らねぇ!」と慟哭するシーン。この愛情ゆえの、魂を砕くほどの嘘に、涙を堪えることはできませんでした。

まとめ

映画が終わって場内が明るくなった時、本編の感動が冷めやらぬ中、個人的に忘れられない出来事がありました。 私の後ろの席に座っていた老夫婦が、ぽつりとこう話していたのです。

「いや、よかった。50年前と同じだ」

すでに涙腺崩壊していた私は、その一言に再び胸が熱くなりました。 50年前にリアルタイムでこの映画を観た方が、再び劇場に足を運び、当時と同じ感動を味わっている。もちろん、若い頃に観た時と、人生経験を重ねた今とでは、感じることは違うかもしれません。それでも、この作品が持つ根源的な力、父と子の愛という普遍的なテーマは、半世紀という時を経ても全く色褪せることなく、人の心を打ち続けるのだと。その言葉が、何よりも雄弁に証明していました。

映画とは、フィルムの中に時間と感情を閉じ込めた、宝物のようなものなのだと改めて実感させられました。

『鬼滅の刃』のような最新のエンターテインメントももちろん素晴らしいですが、こうして過去の名作に触れると、私たちの心を豊かにしてくれる普遍的な感動がそこにあることを、再認識させてくれます。

リバイバル上映という素晴らしい企画に心から感謝するとともに、未見の方はぜひ一度、この日本映画の金字塔『砂の器』に触れてみてほしいと思います。鑑賞後、きっとあなたの心にも、深く長く響き続ける「宿命」のメロディが残るはずです。

👉 Amazonプライム・ビデオで『砂の器』を今すぐチェックする

👉 『砂の器』原作小説(新潮文庫)はこちら

最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。 皆さんは『砂の器』をご覧になったことがありますか?もしよろしければ、あなたの心に残ったシーンや感想などを、ぜひコメントで教えてくださいね。

- IMDb『砂の器』

キャストやスタッフの詳しい情報、ユーザーからの評価やレビューなどが充実しています。英語サイトですが、作品の撮影秘話やTrivia(トリビア)も多く、さらに深く知りたい方にはおすすめです。