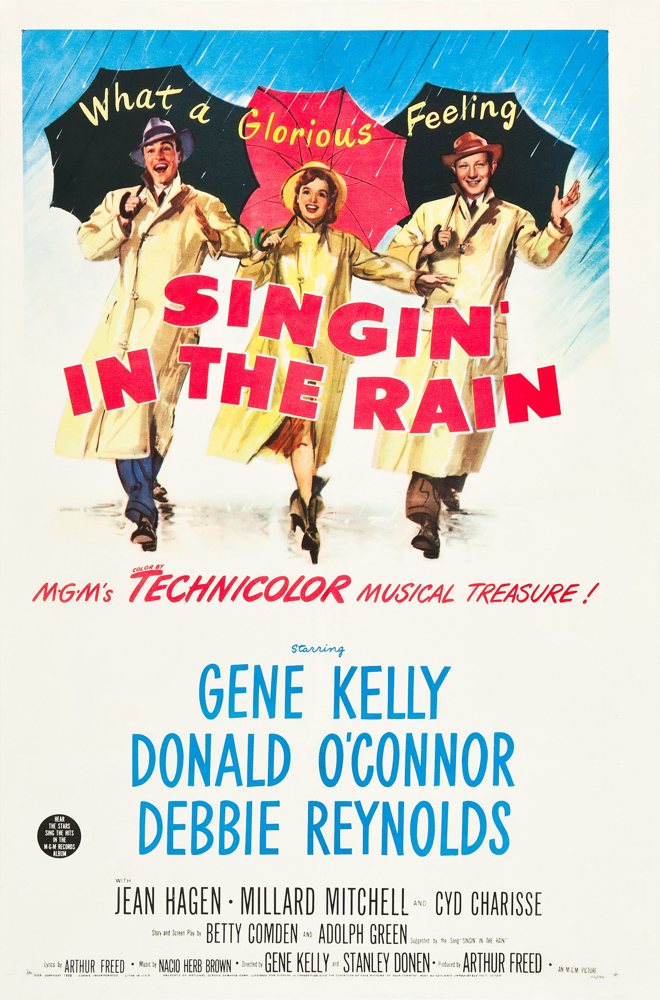

映画『雨に唄えば』基本データ

- タイトル:『雨に唄えば』

- 公開年:1953年(日本)、1952年(米国)

- 監督:

- ジーンケリー

- スタンリー・ドーネン

- 出演:

- ジーン・ケリー(ドン・ロックウッド役)

- ドナルド・オコナー(コズモ・ブラウン役)

- デビー・レイノルズ(キャシー・セルダン役)

- ジーン・ヘイゲン(リナ・ラモント役)など

- 上映時間:102分

- 主な評価・映画祭出品:

- 第25回アカデミー賞で助演女優賞、作曲賞にノミネートなど

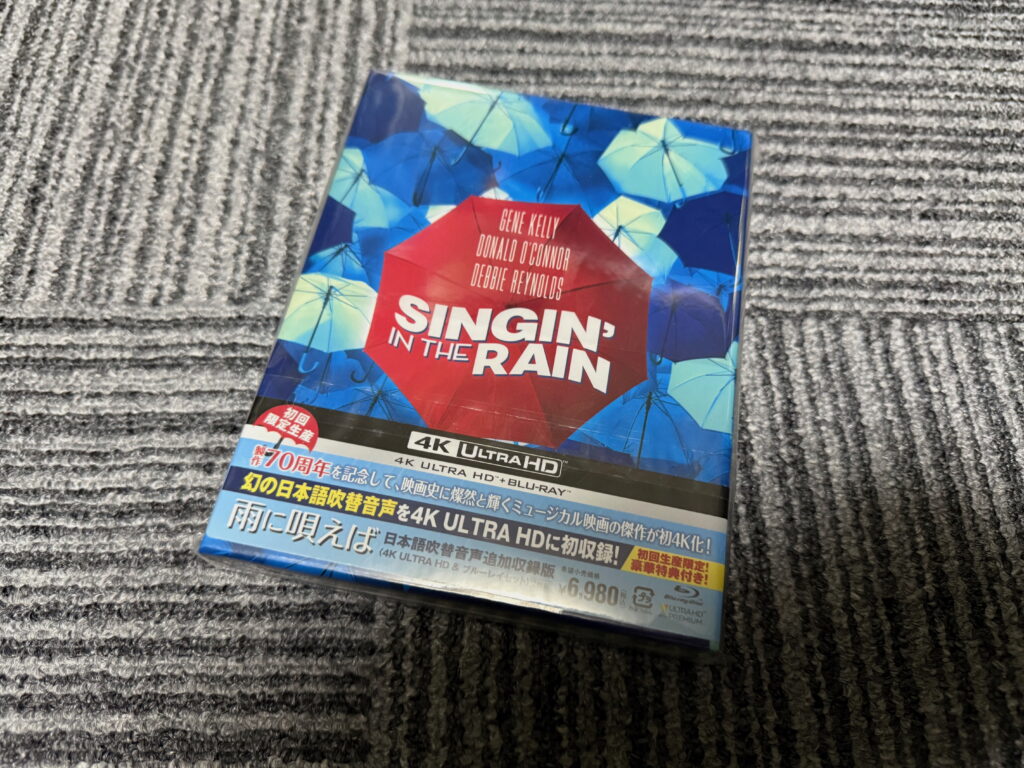

- 視聴方法:各種配信サイトで配信中、BD・DVD発売中

この記事でわかること

- ハリウッド黄金期ミュージカルの代表作『雨に唄えば』のあらすじ

- サイレントからトーキーへ移行する時代背景と、その“内輪ネタ”要素

- 映画史を彩る吹き替え問題やスターの転落、意外にシビアなテーマ

- ミュージカル映画としての圧倒的完成度と名シーン

- 現代にも生きる本作のポジティブメッセージ

はじめに

こんにちは。当ブログ『ねことシネマ』にお越しいただきありがとうございます。今回は、1952年公開のミュージカル映画『雨に唄えば』をご紹介します。スタンリー・ドーネンとジーン・ケリーの共同監督作品であり、“映画の教科書”とも言われるほど長きにわたって愛されている名作です。

私自身はこの作品が大好きで、4K Ultra HD版を所有しているほど。先日「午前10時の映画祭」でリバイバル上映されていたので、劇場の大きなスクリーン&良質な音響で再鑑賞してきました。久しぶりに観ても、やはり面白い! サイレントからトーキーへと移行する激動の時代をコミカルに描きつつ、巧みな音楽とダンスで“楽しい気持ち”に浸らせてくれる――そんな不思議な魔法を持った映画だと改めて感じました。

この記事では、私が特に魅力を感じた「吹き替え問題」や“内輪ネタ”を中心に、『雨に唄えば』の見どころをたっぷり語っていきます。最後まで読んでいただけたら嬉しいです。

あらすじ

物語の舞台は1920年代後半、まだサイレント映画が主流だったハリウッド。しかし、1927年の『ジャズ・シンガー』の大ヒットをきっかけに映画業界は一気にトーキー(発声映画)へシフトし、サイレントスターたちは大混乱を迎えます。

そんな中、サイレント映画の人気スター、ドン・ロックウッド(ジーン・ケリー)とリナ・ラモント(ジーン・ヘイゲン)は業界を代表する華やかなカップルとして世間を沸かせていました。ところが、リナの声は可愛らしい見た目とは裏腹に甲高く、本人のわがままな性格もあいまって、トーキーでの成功は危うい状態。新作映画をトーキーに仕立て直す試みは失敗し、笑いものになってしまいます。

そんなドンを助けるのが、親友のコズモ(ドナルド・オコナー)と、新人女優キャシー(デビー・レイノルズ)の存在。リナの声をキャシーが“吹き替え”するアイデアが浮上し、作品をなんとか形にしようと奮闘しますが、リナは自分の名声を守るためにキャシーを裏方に閉じ込めようと画策。果たして映画は無事に完成するのか? ドンとキャシーの恋の行方は? サイレントからトーキーへ移り変わるハリウッドの喧騒とともに、物語は怒涛のクライマックスへと突き進んでいきます。

映画『雨に唄えば』の魅力

映画業界を描いた“内輪ネタ”が満載

『雨に唄えば』最大の特徴といえるのが、映画業界の変革期を題材にした“内輪ネタ”の多さです。

- マイクの位置が悪くて音が拾えなかったり、録音と映像がずれて大失敗したり……

- 声のイメージが原因でスターの人気が急落する

- 映画会社が“理想のカップル”を演出するため、ロマンスを偽装して宣伝する

こうしたトーキー黎明期ならではの逸話は、実際にも多くあったそうです。技術面に追いつけないスターたちの悲哀が表現されている点は、同じくハリウッドを舞台にした『サンセット大通り』や、近年の『バビロン』などにも通じるものがありますよね。

とりわけ興味深いのは、“スターの声とイメージのギャップ”が一大テーマとなっていること。当時は「美しい顔立ち=人気」のサイレント女優が、声を披露した途端に観客を失望させてしまう事例が多数あったとか。本作のリナはその象徴的キャラクターで、彼女をめぐるドタバタは観客の笑いを誘いつつ、時代の残酷さも垣間見せています。

ミュージカル映画としての圧倒的完成度

ハリウッド黄金期のミュージカル映画といえば、豪華なセットや華麗なダンス、そして耳に残るキャッチーな楽曲が醍醐味ですよね。本作の舞台裏では、脚本を担当したベティ・コムデンとアドルフ・グリーン、音楽・振付を手掛けるジーン・ケリーらが一丸となり、ミュージカル映画として総合芸術の頂点を極めたと言われています。

- タップダンスシーンの迫力

ジーン・ケリー&ドナルド・オコナーのコンビが見せるタップは圧巻。身体能力とリズム感が究極レベルで、CGに頼らない“人間の技”の素晴らしさを感じます。 - 楽曲のほとんどが既存曲の流用

実は『雨に唄えば』で使われる曲の多くは、過去のMGM作品からの再利用。新曲は2曲のみという驚きの事実があります。それを感じさせない完成度の高さは、この作品の演出力や俳優陣のパフォーマンスがいかに優れているかを物語っています。 - デビー・レイノルズの新人らしい奮闘

本作に抜擢されたとき、デビー・レイノルズはまだ10代。踊りの経験はあまりなかったそうですが、ジーン・ケリーやドナルド・オコナーというベテランと肩を並べて見事に存在感を放っています。“Good Morning”での3人揃ってのタップナンバーなどは、いまだに語り草になるほどの名シーンですね。

“吹き替え問題”が描くスターの光と影

個人的に注目しているのが、リナの声をキャシーが吹き替えるプロットです。

- 実際、ハリウッドのミュージカル作品には“歌は吹き替え”という事例が数多くあります。『マイ・フェア・レディ』でのオードリー・ヘプバーンや、『ウエスト・サイド・ストーリー』でのナタリー・ウッドなども議論を呼びましたよね。

- しかし、『雨に唄えば』は1950年代前半という比較的早い段階で、この“吹き替え”をメタな視点で取り上げ、コメディにまで昇華しています。

物語のラスト、リナが自分の歌声を披露しようとする場面で、裏側のカーテンの向こうで必死に歌うキャシーの姿がじわじわ見えてくる――いわゆる“種明かし”は、本作の最大の山場でもあります。リナが必死にもがけばもがくほど痛々しく、同時にキャシーの健気さが浮き彫りになる構成が秀逸。

スターという華やかな存在に隠された影を、ミュージカル映画という明るいトーンの中でしっかり描ききっている点が、多くの観客を惹きつける理由の一つではないでしょうか。

“雨に唄えば”の名シーンが与える多幸感

本作を語るうえで、やはり外せないのがタイトル曲“Singin’ in the Rain”が流れる名シーン。浮かれたドンが、雨の夜道をアンブレラをクルクル回しながら、子どものように水たまりをバシャバシャ踏みしめて踊ります。

- 雨の街を自由に駆け回る解放感

一見するとシンプルなタップナンバーですが、セットに降らせる雨の調整や照明の反射など撮影はかなり大変だったそうです。にもかかわらず、観ている側には一切“苦労”を感じさせません。むしろ「こんなに雨が楽しいものだったのか」と思えるほど、ジーン・ケリーのパフォーマンスからは幸せがあふれ出しています。 - 普遍的なポジティブメッセージ

「どんな困難があっても、目の前の幸せを大切に唄い踊ろう」という暗喩にも感じられます。今でこそ映像技術が進化し、派手な仕掛けで驚かせる映画も増えましたが、このシーンの多幸感に勝るものを作るのは、そう簡単ではないのではないでしょうか。

まとめ:いつ観ても新鮮な、不朽の名作ミュージカル

リバイバル上映で観直してみて、「やっぱり、この映画は時代を超えて愛される名作だな」と再確認しました。スターの転落や“吹き替え”問題など、意外にシビアなテーマを含みつつも、軽快な音楽とダンスでまるっとポジティブに包んでしまう。観終わったあとに「映画ってやっぱり最高!」と思わせてくれる魔法が、本作にはあるんですよね。ラストシーンでリナが追いつめられ、キャシーの存在が明るみに出る展開はシンプルながら痛快で、何度観ても胸が高鳴るポイント。ミュージカル初心者から映画通の方まで、多くの人に届く“普遍的なエンターテインメント”だと言えるでしょう。

さらに“吹き替え”やスターの“イメージ戦略”は今でも映画界で議論されるテーマですし、近年の『バビロン』のラストでも引用されるなど、本作が未来の映画に与えた影響は計り知れません。そうした背景を知ると、いっそう『雨に唄えば』の奥深さに引き込まれるはず。ぜひ大きな画面と良い音響で、その魅力を体験してみてください。

最後までお読みいただきありがとうございます。当ブログ『ねことシネマ』では、古い名作も“ライトに楽しむ”視点でご紹介しています。もし『雨に唄えば』を鑑賞された感想や、お気に入りのナンバーがありましたら、コメント欄でシェアしていただけると嬉しいです。それでは、また次回のレビューでお会いしましょう。

- IMDb『雨に唄えば』

キャストやスタッフの詳しい情報、ユーザーからの評価やレビューなどが充実しています。英語サイトですが、作品の撮影秘話やTrivia(トリビア)も多く、さらに深く知りたい方にはおすすめです。